日 時 平成24年11月24日(土)午前9時から午後3時まで

9:00~11:00 紙漉き練習

11:00~14:30 紙漉き本番

14:30~15:00 片付け

場 所 柚野手漉和紙工房 富士宮市上柚野907-1

講 師 柚野手漉和紙工房 代表 内藤恒雄

費 用 6,000円(プレス、天日乾燥代行を含む)

その他 ・料金は当日お支払いください。

・申込は内藤会長(電話 0544-66-0738)まで。

和紙文化講演会チラシ2012 (PDF書類)

今回の技術研修は待ちに待った紙貼りを経験しました。

内藤さんに以前から「他人(しかも素人)の漉いた紙を貼るのは大変なんです」と

言われていたので早く体験するのを 楽しみにしていました。

板を拭いたところに内藤さんが一枚一枚丁寧に剥がしてくれた紙を刷毛で撫で付けて貼り

ます。ある程度の圧を紙に掛けないと板に付いた感じがしないし強すぎると

「ほうきぼくれ」という引っ掛かりで紙を痛めてしまいます。

私は製本が仕事なので、布に紙を裏打ちすることがあります。

空気が入らない様に、雛にならない様に貼っていくのは、紙貼りの刷毛使いと同じに感じ

ました。

ところで最近私が楽しんでいることが、この駿河半紙を強制紙にすることです。みつまた

紙はこうぞに比べ引っ張り強度に欠けますが、触れた時の感触はとても滑らかですよね。

そこで駿河半紙にこんにゃく糊を塗り乾いたら揉みます。

次に消石灰からとったアルカリ水で煮て乾かします。するとかなり強度が出るので、

その紙をまた揉んでしごくとそれはそれはソフトな紙が出来上がります。私はこの紙を

使いを、明治の初期に作られた縮緬本に負けない和本を作ろうとおもっています。

そんな事を考えていると、埼玉から富士宮まで2時間半はとても楽しい。

しかし今回お盆休みという事でちょつと大変でした。

しかしここまで体験すると紙すき以前の紙料つくりも体験したいと思いました。

歳よりお若い内藤先生には今後も勢力的な活動をお願いいたします。

駿河半紙技術研究会会員 埼玉県在住 水上 悦男

【1日目】 「紙漉き」

日 時 平成24年8月11日(土)

9:00から15:00まで

場 所 柚野手漉和紙工房

芝川町上柚野907-1 電話 0544-66-0738

講 師 柚野手漉和紙工房 代表 内藤恒雄

費 用 6,000円(紙貼り代行費を含む)

紙貼りを体験される方は5,000円

【2日目】 「紙貼り」

日 時 平成24年8月13日(月)

9:00から12:00まで

場 所 柚野手漉和紙工房

講 師 柚野手漉和紙工房 代表 内藤恒雄

費 用 3,000円

その他 ・料金は当日お支払いください。

・昼食等は各自でお手配願います。

・タオルなどをお持ちいたくとともに、髪の落ちない工夫をお願いします。

・完成品の郵送代は各自でご負担願います。

・申込は内藤会長(電話 0544-66-0738)まで。

柚野手漉和紙工房のホームページ

製本という仕事柄、紙には縁がありましたが和紙に興味を持ったのは、グラフィックデザイナー原研哉さんの「情報を載せただけの紙の束はデジタルメディアに置き換えられる 書籍というメディアを選択する以上はその物質性に着目し、紙というマテリアルを最大限に生かすことが必要・・・」という言葉でした。

当日は何をするのかも分からず工房に着くと、内藤氏と2名の先輩はすでに準備を開始していました。その後、初めて見る内藤氏の紙漉きは「う~ん意外と優雅?というか簡単そう?」 先輩に続きついに私の番、You Tubeで何回か紙漉き映像は観て頭にイメージは出来ている。 いざ簀桁を舟に入れるとひんやり冷たい、そして持ち手に水圧を感じたのは覚えていますが、後は夢中でひたすら裏波を立てないように集中してあっという間に1日終了という感じでした。観光的な体験ではなく1日中紙漉きが出来る機会はあまり無いと思います。

後日送っていただいた紙を見たときは内藤氏の言っていた「貼るのが大変なんです」と下手な紙を貼る事が苦労なことを思い出しながらも一応満足。 1枚揉んでこんにゃく糊を塗り、もう1枚写経してみました。

やはり紙漉きという1工程だけでなく原料から出来たら「自分にとってさぞや素敵なものに会えるぞ」などと思ってしまいました。先輩達も親切で順番待ちのときの内藤氏とのトークも楽しかった。

新緑を楽しみながらの2時間半のドライブも良いものです。今は前回のイメージを忘れないようにしながら5月19日の参加が待ち遠しい。

駿河半紙技術研究会会員 埼玉県在住 水上 悦男

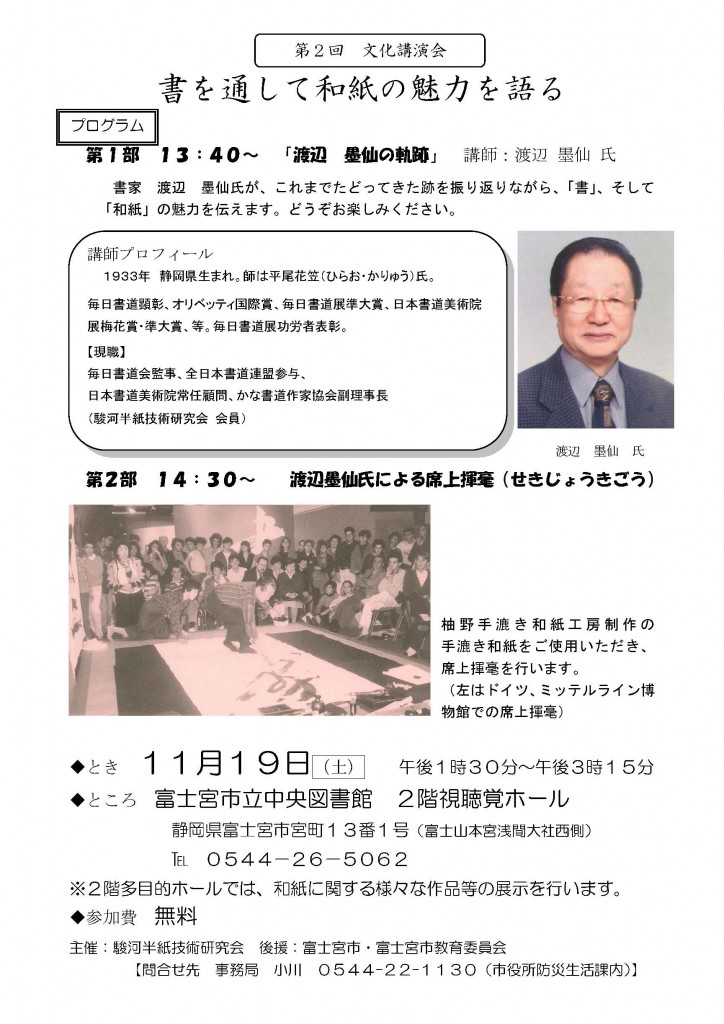

去る11月19日、講師に書道家の渡辺墨仙先生を迎え、第2回和紙文化講演会が富士宮市立中央図書館で行われました。当日は台風のような酷い状況で、参加する人が少ないのではと、心配されましたが、先生のお弟子さんや駿河半紙技術研究会の会員の方が多数参加され、会場は満員の盛況でした。また、会場には先生の作品が展示され、その多様な作品にはとても驚きました。

私は、書道を習っているので、今回の講演会にはとても興味がありました。先生の話を拝聴するのは今回が初めてでしたが、先生の話はウイットに富み、ところどころにダジャレなども挟み、会場は笑いが絶えませんでした。もう少し話が聞きたいと思うほど、1時間が短く感じられる素敵な講演でした。内容は、まず、先生の生い立ち、書家になった経緯、現在の活動等の話があり、次に、作品作りの考え方や和紙に対する思いなどの話がありました。特に私が感心したのは、作品作りは1枚目で仕上げるというところです。もし、書いたものが気に入らない場合は、内容を変えたり、紙を変えたり、レイアウトを変えて仕上げていくそうです。私の書道の先生も日頃から、作品はほとんど1枚目で仕上げると言っています。もちろん私にはそんなことできませんが、これはやはり、先生の話の中にもあったように、がむしゃらに書き込んだ時期があったからだと思います。今更ながら、文武の道を極めるのは鍛練こそが大事ということを再認識しました。

第2部は、席上揮毫(きごう)が行われました。私は書道の先生以外の先生がリアルに書くのを見るのは初めてでした。先生のスムーズな筆運びと切れのある「かな」は驚愕でした。私も「かな」を習っていますが、とてもあのように淀みなく筆を動かすことはできません。先生の書かれる姿を見て思い出したことがありました。それは最近読んだ本(「ことばへの旅」 森本哲郎 著)の巻頭に書かれた、夏目漱石の「夢十夜」という小品の記述です。金剛力士立像で有名な運慶が、無造作に仁王を刻んでいるのを見ていた男に、隣の男が「あれは、木の中に埋まっているものを、ノミと槌で掘り返しているのだ。土の中から石を掘り出すようなものだから、間違うはずがない。」と、言います。それなら自分にもできそうだと思った男は、何本も薪を彫ってみますが、いっこうに仁王はあらわれなかったそうです。

私は先生にも運慶と同じように、筆を運ぶべき道筋が見えるのではないかと思います。そして、このような能力を得るには、やはり鍛練しかないのではと強く感じました。

尾崎 政志

今までに、数回の紙漉きの実技研修会に参加させていただいて一通りのやり方が分かってきたので、つい欲が出て、紙張りもやってみたい!と思い、今回は紙張りの実技研修も受けさせていただきました。

紙張りは、漉いてから圧搾してある程度の水分が取られた紙を、乾燥させるために、1枚ずつ板につけていく作業です。言葉で言ってしまえば簡単ですが、相手はとても繊細なもの(水を含んだ紙ですから…)です。紙の端に小麦粉を溶いて作られた糊をつけ、板を拭くところから始まって、1枚ずつ決められたところに張り、椿の葉(普段よく目にする椿ではなく、葉のギザギザが少ない山椿を使うそうです。)で紙の端を板にこすりつける(という表現が適切かどうかわかりませんが…)ところまで、いくつかの工程があり、不器用な私にとっては緊張の連続でした。

でも、そんな状況を察してか、講師である内藤さんは、教えてくださいながら気さくに声をかけてくださったので、あまり肩も凝らずに、作業を進めることができました。

今回の研修で一番難しかったのは、刷毛や椿の葉を使って板にこすりつけていく工程です。力を入れすぎると表面が毛羽立ってしまうし、力が弱いと板にうまく付かない…というところで、微妙な力加減がなかなかつかめませんでした。うまくいった!と思うとつい気が緩み、次は毛羽立ち寸前…。加えて上手く漉けていない紙を張ると、形がいびつなので、刷毛や葉が引っ掛かりやすくなり、細心の注意が必要でした。100枚近く張ったところでようやく、このくらいかな?と思い始めたところです。

どの手作業もそうだと思いますが、よい品物を作るため必要なのは、決まった工程を丁寧に正確に行うこと。そこが手作業の醍醐味でもあり、難しさでもあることが身に浸みました。

紙張りは約3時間かけてゆっくり行いましたが、和紙という素材に触れたときの温かさと神秘的な感じが何とも心地よく、触れているだけで癒される感じでした。パソコンや携帯など便利なものがあふれている現代の生活の中で、本物の和紙に触れることができるという経験は、とても貴重だと思います。

紙張りはここまででしたが、この後、内藤さんに天日に干していただきました。後日、完成した紙を受け取った時の、紙の手触りとぬくもりは、何とも言えません。

文責;四條里美(駿河半紙技術研究会会員)

今回初めて、紙漉きの研修に参加させて頂きました。

最初は作業の順番を覚えながら、ただ紙を漉く”動作”をすることで

精一杯でした。 流れはなんとか覚えられましたが、紙を漉くときの

水の重さがとても重くて、それを支えるのがとても大変でした。

”腕ではなく体全体で漉くように”と教えていただきましたが、

桁を傾けながら漉くことしかできず、桁をゆすって漉くのはとても

無理でした。 またこの研修に参加しながら、少しずつ漉けるように

なればと思っています。

後日、漉いた紙を送っていただき、なんとか紙になっていたので

とても安心しました。よくみると厚みが偏っていたり

荒いところもたくさんありましたが、和紙が持つあたたかい手触りが

感じられて、やっぱり和紙はいいなぁと思いました。

私は特に、”これに使う!!”といった大きな目的はないのですが、

日々の暮らしの中で、書いたり、折って包んだり、貼ったり・・・

いろいろな用途で使っていけたらと思います。それは実用的にも

使えるし、装飾したり趣味として、楽しみながらも使えます。

その使い方で和紙の良さをもっと引出していきたいです!

また今後も和紙についていろいろ勉強させていただきたいと思います。

とても静かできれいなところでの研修で、有意義な一日でした。

駿河半紙技術研究会会員・静岡市在住・梶山 直美記